統計物理のレプリカ対称性が解き明かす 表現型進化の拘束と方向性 ~進化における確率的表現型発現の重要性~

ISM2020-04

2020年5月25日

|

|

|

|

・生命システムは非常に多くの成分を含む系であるが、環境に適応した状態は少数の次元で表されることが実験的に見いだされている ・本研究はそのような低次元空間への拘束が 「適度なノイズ」のもとで進化することを数値シミュレーションで明らかにし、 それが統計物理学のレプリカ対称性により説明できることを示した。 ・生命システムがノイズや遺伝子変異のもとで安定して機能するための普遍的性質の数理的な理解につながると期待される。 |

概要

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所(所在地:東京都立川市、所長:椿 広計、以下「統数研」)の数理・推論研究系 学習推論グループの坂田綾香准教授と東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系の金子邦彦教授が、生命システムにおける表現型空間の進化について、統計物理学のモデルを用いた数学的理論を開発しました。

細胞などの生命システムは、膨大な数の分子から構成され、分子がとりうる状態(表現型)は高次元空間を成しています。その一方で近年の実験結果から、実現している表現型は高次元空間の一部に限られていることが示唆されています。このような表現型の低次元空間への拘束は進化を通して獲得された性質であると考えられていますが、どのように、またどのような条件下で進化するのかは明らかにされていませんでした。そこで本研究では、遺伝子型から発現する表現型のモデルとして、統計物理学におけるスピングラス模型を導入して進化実験を行いました。その結果、レプリカ対称性と呼ばれる性質が存在するパラメータ領域において、表現型が進化的に低次元空間へと拘束されることが明らかとなりました。さらにスピングラス模型における表現型空間の性質を用いることで、実験的な観測結果を数学的に表現することに成功しました。本研究で用いたモデルは、タンパク質やt-RNAと共通する点があり、生命システムのさまざまな階層における表現型空間の普遍的性質の理解につながると期待されます。

この研究成果は、2020年5月26日付 米国科学雑誌Physical Review Lettersオンライン版に掲載される予定です。なお、本研究は新学術領域研究「進化の制約と方向性」(17H06386)のもとで行われました。

研究の背景と内容

生命を構成する細胞は、タンパク質やmRNA、その他のさまざまな化学物質から構成されます。その数は膨大で、たとえば細胞内のタンパク質の総量は3.0×109個程度、種類は1万程度と見積もられています。したがって、細胞内におけるタンパク質の可能な分布は、膨大な数となります。このような実現しうる状態を表現型と呼び、全ての可能な表現型の集合を表現型空間と呼びます。

最近の実験を通して、表現型空間は超高次元であるにもかかわらず、実現しうる表現型はその中のごく一部であることがわかってきました。特に、さまざまな遺伝的・環境的変化に対して、表現型は類似の変化を示すことが観察されています。このような表現型空間の性質は進化を通して獲得されたと考えられますが、表現型空間の構造が変化していく様子を実験的に再現することは難しく、代わりに理論模型を用いた進化シミュレーションが行われてきました。

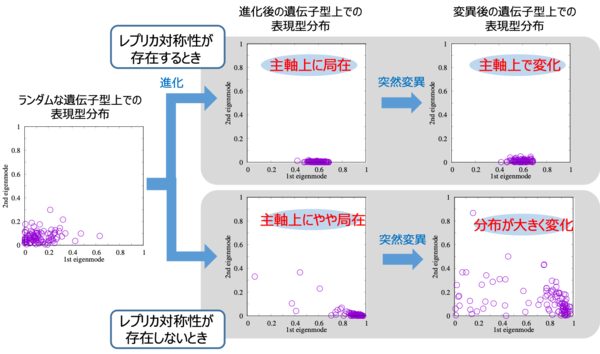

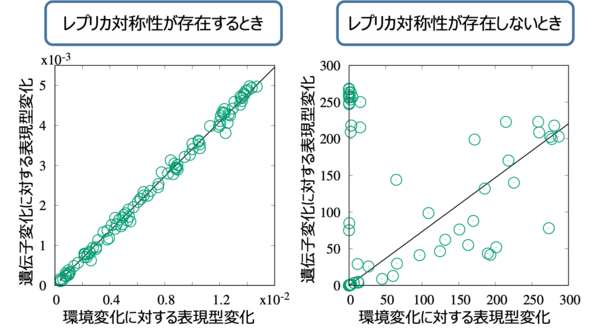

表現型の背後には、その分布を支配する遺伝子型が存在します。遺伝子型は、発現した表現型の環境適応度に応じて進化し、また遺伝子型の進化に応じて表現型空間の構造も変化していきます。本研究では、遺伝子型が与える表現型の分布をスピングラス模型により表現し、スピン変数を表現型に、スピン間相互作用変数を遺伝子型に対応させ、スピン変数により評価される適応度に基づいて相互作用変数を進化させるモデルを導入しました。このモデルを用いて、表現型分布が進化によって変化する様子をシミュレートし、実験的に観察されている表現型の低次元空間への拘束が実現するパラメータ領域を探りました。その結果、レプリカ対称性と呼ばれる性質が存在するパラメータ領域で、表現型が低次元空間へ拘束されるように進化することがわかりました。特に適応度が簡単な関数で与えられている場合、主軸と呼ぶ表現型空間上の特定の方向性に表現型発現が集中し、この構造は遺伝子変異や環境変化に対しても変わりにくいという性質がありました(図1)。またレプリカ対称性が存在するときは、さまざまな遺伝子変異や環境変化に対して常に主軸上で変化が起きるため、表現型の変化に相関が見られました(図2)。この相関関係は、大腸菌などを用いた実験結果と類似であり、また表現型空間の構造を考慮すると図2の直線のように数学的に導出されることがわかりました。

|

|

| 図1: 進化による表現型空間の変化と、変異後の表現型空間の変化。主軸と直交成分からなる二次元平面で表した。 |

|

|

|

| 図2: 100成分の表現型について、表現型変化の相関関係。 |

研究成果の意義

本研究で明らかになったレプリカ対称性が存在する領域という条件は、実際の生命システムに対応させると、表現型発現過程に適度なノイズが存在し、表現型が確率的に発現している状況に対応します。生命システムは常に熱揺らぎなどのノイズにさらされていますが、それが強すぎても弱すぎても表現型の低次元空間への拘束は進化せず、適度なノイズが存在していることが重要であるということを本研究は示しています。適度なノイズが存在する環境下で、ノイズに対して安定に機能するように進化した結果として、表現型空間が低次元空間に拘束され、進化に方向性が生じるということが明らかとなりました。

本研究で用いたモデルは、タンパク質の進化モデルとして解釈することができます。また、t-RNAの進化や遺伝子発現ダイナミクスとも共通する性質を持っています。今回の研究結果は、生命のさまざまな階層における表現型の普遍的性質の理解につながると期待されます。

今後の展開

現在の研究では、最も単純な適応度を用いて進化のシミュレーションを行っています。実際には、より複雑な表現型発現が存在しています。たとえば、調節領域に制御物質が結合するかどうかによって、異なる表現型を発現するタンパク質分子も存在します。より複雑な機能を持つ分子の表現型空間の構造について理解を深めることが今後の課題です。

掲載論文

雑誌名:Physical Review Letters

論文タイトル論文タイトル:”Dimensional reduction in evolving spin-glass model: correlation of phenotypic responses to environmental and mutational changes“

著者:Ayaka Sakata and Kunihiko Kaneko

DOI番号:10.1103/PhysRevLett.124.218101

URL:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.124.218101

|

プレスリリース

- ISM2014-01

- ISM2014-02

- ISM2014-03

- ISM2014-04

- ISM2014-05

- ISM2014-06

- ISM2015-01

- ISM2015-02

- ISM2015-03

- ISM2015-04

- ISM2016-01

- ISM2016-02

- ISM2016-03

- ISM2016-04

- ISM2016-05

- ISM2016-06

- ISM2016-07

- ISM2016-08

- ISM2016-09

- ISM2016-10

- ISM2017-01

- ISM2017-02

- ISM2017-03

- ISM2017-04

- ISM2017-05

- ISM2018-01

- ISM2018-02

- ISM2018-03

- ISM2018-04

- ISM2018-05

- ISM2018-06

- ISM2018-07

- ISM2018-08

- ISM2019-01

- ISM2019-02

- ISM2019-03

- ISM2019-04

- ISM2019-05

- ISM2019-06

- ISM2019-07

- ISM2019-08

- ISM2019-09

- ISM2020-01

- ISM2020-02

- ISM2020-03

- ISM2020-04