熱伝導率が極めて高い液晶性ポリイミドの合成に成功 -機械学習による効率的な分子設計で高機能材料開発を変革-

ISM2025-05

2025年7月24日

- 一般的なポリイミドと比べて極めて高い熱伝導率を示すポリイミドを合成

- 高分子の液晶性を予測する機械学習モデルで設計・合成した新規液晶性ポリイミドで、分子配列・配向の変化と熱伝導率の向上を実験的に確認

- 機械学習による分子設計の効率化で、高分子材料の高機能化研究に変革をもたらすと期待

【概要】

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の早川晃鏡教授、森川淳子教授(兼:同大学 総合研究院 自律システム材料学研究センター)、前田颯博士後期課程学生(研究当時)、中川栞修士課程学生(研究当時)、情報・システム研究機構 統計数理研究所の吉田亮教授、ウ・ステファン准教授らの研究グループは、機械学習を活用した分子設計手法により、高熱伝導性を有する液晶性ポリイミド(1)

の開発に世界で初めて成功しました。

熱の放出が課題とされる先端半導体デバイスにおいて、層間絶縁膜(2)

として使用されるポリイミド材料の高熱伝導化が急務とされています。一方で液晶性高分子は、微細な秩序構造を持つ性質により、高い熱伝導性を示すことが知られています。本研究ではこの関係に着目し、世界最大級の高分子材料データベースPoLyInfo(3)

のデータを用いて訓練した機械学習モデルによって、これまで難しかったポリイミドの液晶性の予測を実現し、液晶性と合成可能性を両立する新たなポリイミドを設計・合成しました。得られたポリイミドは液晶構造を形成し、従来のポリイミドを大きく上回る熱伝導率(0.722–1.26 W m⁻¹ K⁻¹)を示しました。専門家の知見や試行錯誤によらない今回の高分子設計手法は、機械学習による設計効率の飛躍的な向上の可能性を示しており、今後の高分子材料の高機能化研究に大きな変革をもたらすと期待できます。

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業CRESTの採択課題「高分子の熱物性マテリアルズインフォマティクス」(研究代表者:森川淳子教授)として、東京科学大学(Science Tokyo)、統計数理研究所、産業技術総合研究所、東京薬科大学、物質・材料研究機構、アーヘン工科大学からなる国際共同研究グループによって実施されました。本成果は、2025年7月2日(現地時間)にNature Portfolioの『npj Computational Materials

』誌に掲載されました。

|

|

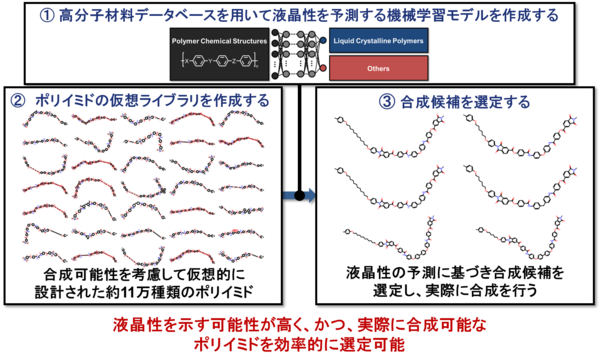

| 図1 機械学習を用いた液晶性ポリイミドの分子設計 |

【背景】

近年、電子デバイスの高機能化や、生成AIの普及による高性能半導体チップの進化に伴い、チップから発生する熱を効率よく放出することの重要性が急速に高まっています。特に、チップとパッケージ基板を隔てる再配線層における絶縁材料の熱伝導性の低さは、デバイスの性能を制限する要因の一つとなっています。代表的な絶縁材料であるポリイミドは、優れた電気絶縁性と耐熱性を兼ね備えた高分子材料として広く用いられていますが、その熱伝導率は通常0.1–0.4 W m⁻¹ K⁻¹と低く、熱マネジメントの観点から改善が求められています。一方で、液晶性高分子は分子鎖が高秩序に配列する特性を有することから、比較的高い熱伝導性を示すことが知られています。しかし、液晶性ポリイミドの開発は、分子設計の高度な専門知識と試行錯誤が不可欠であることから、これまで開発例は限られていました。

【研究成果】

本研究では、世界最大級の高分子材料データベースである「PoLyInfo」を活用し、高分子の液晶性を96%以上の精度で予測可能な機械学習モデルの構築に成功しました。このモデルを用いて、実際の合成可能性を十分に考慮して仮想的に設計された約116,000種類のポリイミドの中から、液晶性を示す可能性が高いポリイミドを6種類選定し、合成することに成功しました(図1

)。合成された6種類のポリイミドは、広角X線回折測定(4)

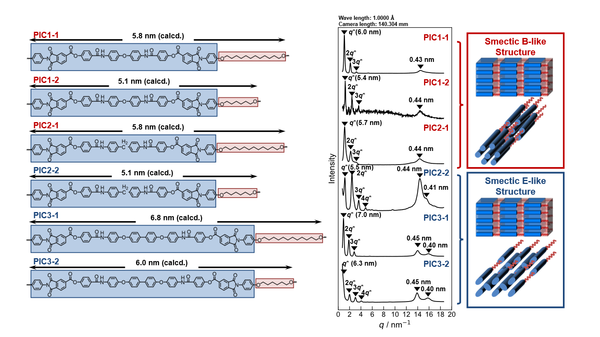

による高次構造解析の結果、いずれも液晶構造を形成していることが明らかになりました(図2

)。液晶性ポリイミドの分子構造を機械学習で予測し、実験的に検証したのは世界で初めてであり、材料科学分野における画期的な成果だと言えます。

|

|

| 図2 選定・合成された6種類のポリイミドの高次構造解析 |

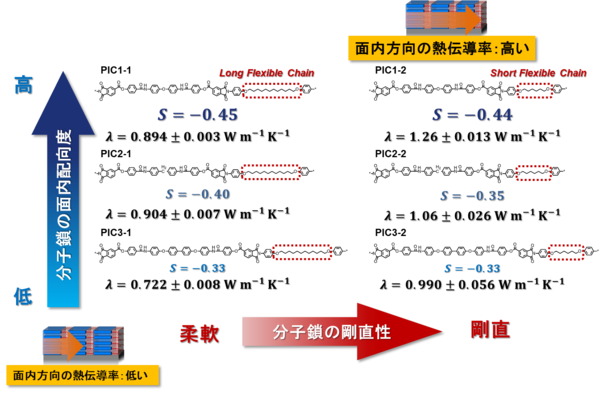

次に、このポリイミドをデバイスに用いた場合の熱伝導性を評価しました。具体的には、窒化シリコンナノ薄膜上に白金抵抗温度センサーアレイを配置したデバイス上に、合成したポリイミドのスピンコート膜(5) を作製しました。このポリイミド膜について、真空中で近赤外レーザーの局所加熱によって発生させた温度波の伝搬挙動を解析し、温度波熱分析法(6) により面内熱拡散率を測定しました。その結果、作製したポリイミド膜の面内方向の熱伝導率は最大で1.26 W m⁻¹ K⁻¹を超え、従来の一般的なポリイミドを大きく上回ることが確認されました。さらにこのスピンコート膜における分子鎖の配向状態(7) を微小角入射広角X線回折測定(8) によって評価したところ、分子鎖の面内配向度が高く、かつ分子骨格が剛直なポリイミドほど熱伝導率が高い傾向が観察されました。これにより、分子鎖の配向性と剛直性の両方が熱伝導率向上の鍵であることが明確に示されました。

|

|

| 図3 分子鎖の配向性・剛直性と熱伝導率の関係 |

【社会的インパクト】

本研究成果は、専門家の知見や試行錯誤に依存していた従来の高分子材料設計に対し、機械学習を活用することで設計効率を飛躍的に向上させる可能性を示すものであり、今後の高分子材料の高機能化研究の在り方に大きな変革をもたらすと期待されます。そうした高分子材料の高機能化は、電子デバイスや自動車、AIのさらなる発展につながることから、今回の成果は高度なスマート社会の実現にも貢献すると考えられます。

【今後の展開】

本研究では、液晶相の形成の有無を二値分類する機械学習モデルを用いてポリマーを設計しましたが、今後、より実用的な液晶性高分子の探索を行うためには、ネマチック相やスメクチック相など、液晶相の種別を予測・制御することが求められます。さらに、相転移温度、誘電特性、力学特性などの物性を予測するモデルを開発することで、要求特性を十分に満たす材料開発につなげることも今後の重要な課題です。また、分子設計から物性予測、材料合成、物性評価までを一貫して統合する「マテリアルズインフォマティクス」の枠組みの中で、本手法を他の高分子系にも展開することにより、より多様な応用分野への波及が期待されます。

【付記】

本研究における放射光実験は、放射光利用研究基盤センターの支援を受けて実施されました(課題番号:2022B1131)。実験の実施にあたり、公益財団法人高輝度光科学研究センターの太田昇博士、大阪工業大学の平井智康准教授に協力を頂きました。

本研究は、科学技術振興機構(JST)CRESTの研究課題「高分子の熱物性マテリアルズインフォマティクス」(課題番号:JPMJCR19I3、研究代表者:森川淳子教授)、日本学術振興会 科研費(課題番号:21K04828)(難波江裕太 准教授)、文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム「データ駆動型高分子材料研究を変革するデータ基盤創出」(プロジェクトID:hp210264)(吉田亮教授)の支援を受けて実施されました。前田颯博士課程学生および丸井莉花修士課程学生はJST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(課題番号:JPMJSP2106)の支援を受けて実施しました。また、本研究を実施するにあたり、高分子材料データベースPoLyInfoを国立研究開発法人 物質・材料研究機構 技術開発・共用部門の石井真史氏ならびに桑島功氏から提供頂きました。

- 液晶性ポリイミド:分子構造が秩序よく並ぶ液晶性を示すポリイミド。通常のポリイミドよりも高い熱伝導性を持つことが知られている。

- 層間絶縁膜:半導体チップ製造の後工程で、複数の金属配線層を垂直方向に分離するために形成される絶縁膜。電気的な絶縁性に加え、信号遅延を抑えるための低誘電特性、さらに発生した熱を効率的に放出する高熱伝導性も求められる。

- PoLyInfo:国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)が運営する世界最大級の高分子材料データベースで、物性・構造情報などが記載されている。

- 広角X線回折測定:材料にX線を照射して、内部の結晶構造や分子の配列を調べる手法。液晶や高分子などの高次構造の解析に用いられる。

- スピンコート膜:液体状の材料を基板上に滴下し、高速回転によって薄膜状に広げて形成された膜。

- 温度波熱分析法:材料の表面に周期的な熱を与え、その温度変化の伝播挙動を解析することで、熱伝導性を測定する手法。

- 配向状態:高分子の分子鎖が特定の方向に整列している状態のこと。分子鎖がランダムな方向に向いているのではなく、一定の方向に揃って並ぶことで、熱伝導率や機械的強度などの物性に大きな影響を与える。

- 微小角入射広角X線回折測定:薄膜試料表面に対して非常に浅い角度でX線を照射し、薄膜中における分子鎖の配列・配向状態を分析する手法。薄膜材料の構造評価に適している。

【論文情報】

掲載誌:npj Computational Materials

論文タイトル:Discovery of liquid crystalline polymers with high thermal conductivity using machine learning

著者:Hayato Maeda†, Stephen Wu†, Rika Marui, Erina Yoshida, Kan Hatakeyama-Sato, Yuta Nabae, Shiori Nakagawa, Meguya Ryu, Ryohei Ishige, Yoh Noguchi, Yoshihiro Hayashi, Masashi Ishii, Isao Kuwajima, Felix Jiang, Xuan Thang Vu, Sven Ingebrandt, Masatoshi Tokita, Junko Morikawa*, Ryo Yoshida*, Teruaki Hayakawa*

† These authors contributed equally to this work.

* Corresponding authors

DOI:10.1038/s41524-025-01671-w

【研究者プロフィール】

早川 晃鏡(ハヤカワ テルアキ) Teruaki HAYAKAWA

東京科学大学 物質理工学院 材料系 教授

研究分野:機能性高分子材料、精密高分子合成、誘導自己組織化材料

吉田 亮(ヨシダ リョウ) Ryo YOSHIDA

情報・システム研究機構 統計数理研究所

先端データサイエンス研究系 マテリアルズインフォマティクス研究推進センター 教授(同センター長)

研究分野:機械学習、マテリアルズインフォマティクス

森川 淳子(モリカワ ジュンコ) Junko MORIKAWA

東京科学大学 物質理工学院 材料系 教授

東京科学大学 自律システム材料学研究センター

研究分野:熱物性計測、熱解析、高分子物性

| 本件に関するお問い合わせ先 |

|

【研究内容について】 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 先端データサイエンス研究系 マテリアルズインフォマティクス研究推進センター 教授 (センター長) 吉田 亮(よしだ りょう) TEL:050-5533-8534 E-mail:yoshidar@ism.ac.jp 【報道・広報について】 統計数理研究所 運営企画本部 企画室URAステーション TEL:050-5533-8580 E-mail:ask-ura@ml1.ism.ac.jp 〒190-8562 東京都立川市緑町10-3 |

プレスリリースpdf版はこちら