東京国際交流館 3階メディアホール

2014年11月9日 10:00 ~ 12:00

総合司会 砂田利一(明治大学総合数理学部長)

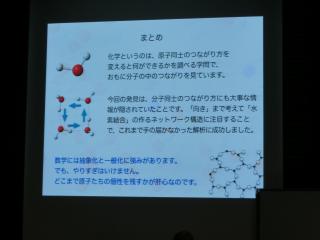

講演1. 水の中に見つかったミクロなネットワークの意外な役割

赤木和人(東北大学WPI-AIMR) 聞き手: 寺本紫織(フリーランスディレクター)

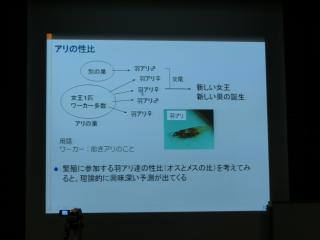

講演2. アリの性比はなぜ3:1なのか? - 生物の進化理論と数学

若野友一郎(明治大学総合数理学部) 聞き手: 横山広美(東京大学理学部)

講演3. 望遠鏡で迫る宇宙の果て - 古代天体ヒミコの発見を導いた数学

大内正己(東京宇宙線研究所) 聞き手: 江田慧子(信州大学山岳科学研究所)

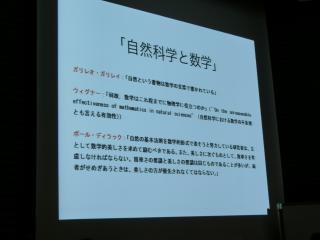

パネルディスカッション - 数理を中心に据えた科学の異文化交流

ロボット展示 - 『創って動かす』生物研究

日本科学未来館1階企画展示ゾーン

2014年11月9日 10:00 ~ 17:00

(東北大学 石黒章夫研究室、広島大学 小林亮研究室の協力による)

ヘビ型ロボット

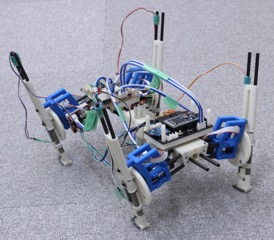

四脚歩行ロボット

クモヒトデ型ロボット

ヒラムシ型遊泳ロボット

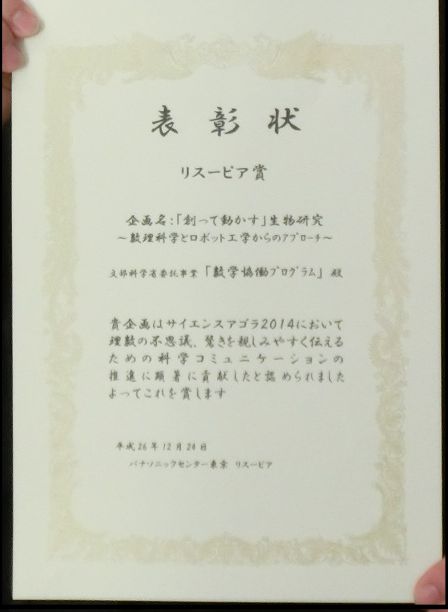

四脚歩行ロボット(東北大学石黒章夫研究室提供)はリスーピア賞を受賞した

2014年12月24日に行われたリスーピア賞授賞式

|