■ 主な研究テーマ

● 化学物質のリスク評価

● 溶存酸素量に関する生態毒性評価法の開発

● 地滑りリスクの統計的評価手法の開発

● 生態数の推定手法の開発

● 溶存酸素量に関する生態毒性評価法の開発

● 地滑りリスクの統計的評価手法の開発

● 生態数の推定手法の開発

■新たな生態数の推定手法の構築

細将貴(京都大白眉)氏 HPより転載

ライオンがシマウマをどのくらい食っているかは、(動物倫理が許されるなら)ビデオ装着や胃の内容物で調べられます。ところが、逆にどのくらいのシマウマがライオンに食われているかは、ランダムに選んだ全員を死ぬまで追って死因を特定する必要があり、現実問題、ほぼ不可能です。「食われる側」のリスク評価は「食う側」より難しいのです。そこで、トカゲのように尻尾を切って捕食を免れるカタツムリについて、その生活史の精査に基づく独自のデータと統計モデルにより、天敵ヘビに出会う率などの推定を可能にしました。

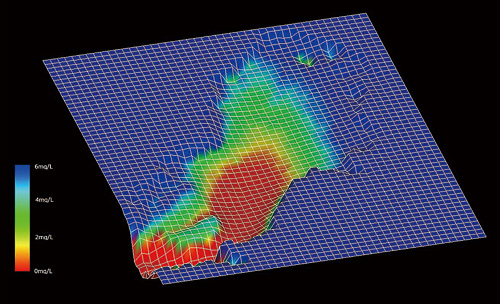

■ 閉鎖性海域に於ける底層溶存酸素量基準に対する達成率評価

東京湾の溶存酸素量分布

東京湾の溶存酸素量分布

評価対象となる海域においては、高々

2,3地点での連続的測定データと広範囲での離散的測定データを統合し評価する方法論の確立が望まれています。現状の環境基準判定においては、離散的測定データのみの判断で各地点の環境基準の満足・不満足の判定が行われています。そこで、最適な離散的測定のサンプリング回数の決定問題や環境基準判定の時空間的評価手法の開発を行っています。

■ 環境統計学の国際ネットワークの構築

ISM Symposium on Environmental Statistics 2023

ISM Symposium on Environmental Statistics 2023

環境統計学の国際的な研究ネットワークの構築のためISM Symposium on Environmental Statisticsをほぼ毎年開催し、海外から幅広い 環境統計学の研究者を招聘しています。

▲ TOP