これまで「電波を利用した計測機器では、海氷を測ることはできない」とされてきた。統計数理研究所の研究チームは、地上の計測器にはほとんど用いられていない「円偏波」を採用し、複数の要素アンテナを「同期」させることで、海氷を計測できる画期的なリモートセンシングシステムを開発した。常識を覆すアンテナアレイは、どのようにして実現に至ったのか。長年にわたり、物理と情報通信の異分野同士で共同研究を続けてきた二人の研究者たちに聞いた。

常識を覆すマイクロ波伝搬理論の研究

海中は、電波では測れない。今から70年ほど前、アメリカの研究機関が実際に海中で電波による計測を試みてそう結論づけて以来、世界の常識となっている。そんな常識に挑戦するプロジェクトが、統計数理研究所で実を結びつつある。この画期的な測定法の研究を手掛けているのは、深澤敦司外来研究員(元千葉大学教授)と瀧澤由美准教授のチームだ。「極地環境計測のための円偏波リモートセンシングシステムの研究とフィールド試験による評価」として、2022年に情報システム研究機構の戦略的研究プロジェクトに採択された。

電波を利用する計測システムが海中で使えないのは、減衰が大きいからだ。このため、魚群探知機などには電波ではなく超音波が利用されてきた。だが、音波は波長が長く、計測対象を画像として正確に把えるのは困難だ。高精度で、安定した計測のできる測定システムが求められている。

深澤と瀧澤が手掛けるのは、電波(マイクロ波)を使い、海中でも高精度で安定した計測を可能とするリモートセンシング技術だ。情報伝送容量が大きい S-band(2~4GHz)、C-band(4~8GHz)、X-band(8~12GHz)マイクロ波を用いたリモートセンシング技術の研究開発を進めてきたという。電波をアンテナから放射し、反射波を再びアンテナで受信することで、送信と受信の時間差から距離を測る仕組みだ。

「シールドマシン」と「弱電気魚」からの意外な着想

二人が海中での減衰の問題をブレイクスルーしたのは、「円偏波」を採用したことと、複数のアンテナ素子(放射素子)を規則的に配列するアンテナアレイの「同期」によって、指向性を高め、放射のパワー(利得)を増大させたことによる。

円偏波とはどのようなものか。偏波は、電波の空間に対する振動方向を意味する。これには大きく分けて「直線偏波」と「円偏波」の二種がある。直線偏波には、電界が水平の波になって進む「水平偏波」と、垂直の波になって進む「垂直偏波」があり、円偏波は両者が合わさったもので、電界が回転しながら進むのが特徴だ。

円偏波を送受信する円偏波アンテナは、水平・垂直の両偏波はもちろん、斜め方向の偏波にも対応できる。衛星の向きや姿勢によって偏波面が変動する衛星放送やGPS(全地球測位システム)では円偏波が用いられるのもこのためだ。また、送信→対象物に反射→受信という時間差のある偏波でも干渉が起きにくい。

ただし、地上での通信や計測器で使われているのはほとんどが直線偏波で、円偏波の利用はまだ限定的だという。

深澤は円偏波に可能性を感じていた。「シールドマシン(トンネル掘削機)は、カッターを回転させることで硬い岩盤を掘り進む。ライフル銃も、銃身にらせん状の溝が切ってあり、弾丸が回転して飛ぶことで方向も正しく距離も伸びるのです。同じ理屈で、円偏波なら海中でも氷の中でも減衰せずに進むことができると考えました」と話す。掘削機やライフルの物理的な運動と電波の流れ方は別物のようでいて、じつは「エネルギー」という観点からは共通するのだという。

一方、瀧澤は「円偏波が海中で使えるのは当たり前だと思っていました」と明言する。その確信は、以前に手掛けた「電気魚」の研究に基づいている。瀧澤は、「弱電気魚」と呼ばれる種が、自らの細胞内でパルスを発生させ、障害物や餌などを探知していることを研究していた。

こうして、二人が研究開発、実用化を目指すまったく新しい無線計測器に、円偏波マイクロ波を採用することは決まった。だが、本当に苦労したのは、ここからだった。

ポイントは複数の要素アンテナの「同期」

二人はアンテナアレイの設計に取り掛かった。サイズが大きくなりすぎると実用化しづらいことを考えれば、できるだけコンパクトにしたい。直線偏波を使った既存の計測器の筐体に入るサイズにできれば、製造コストも抑えることができる。

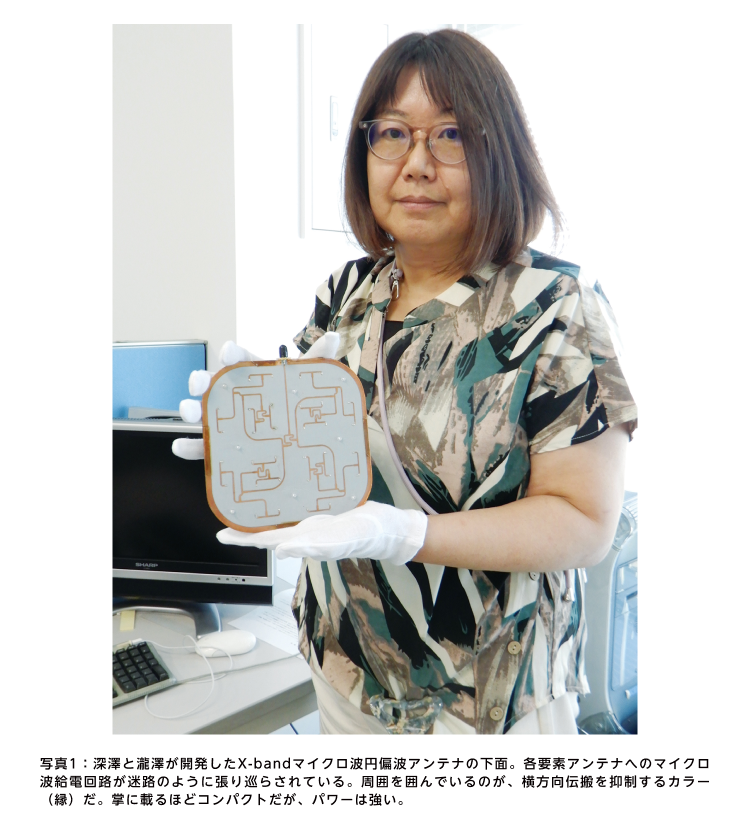

そこで、16cm四方の正方形の平面をもつアレイに、32個の要素アンテナを配置し、裏面からマイクロ波を供給する構造とした(写真1)。

この研究の骨格をなすのは、「同期」と「位相ずれ」だ。

同期は、32個の要素アンテナを一体化し、1個の強力なアンテナとするために欠かせない措置だ。マイクロ波は波長が短いので、時間的または空間的に少しずれただけで打ち消し合ってしまう。32個の要素アンテナが送受信において同期したとき、最大限の特性が得られる。

「この方式は、発生するイベントの時刻と位置を正確に把握できるのが最大の特長。だからこそ同期が重要なのです」と二人は説明する。脳のニューロンが発火するメカニズムの鍵を握るのも、同期に他ならない。二人はニューロンの同期を解析して数式に表し、2012年、国際神経学会の最高論文賞を受賞した実績がある。今回のアンテナの設計にも、その理論が生かされた。

瀧澤はシミュレーションソフトを用い、送受円偏波アンテナを設計した。さらに地上の空間や海氷など多層の媒質におけるマイクロ波の伝搬時間を計算で求めた。これに各層の誘電特性を代入すれば、それぞれの厚さ(距離)を算出できる。このシミュレーションを基に、千葉大学と共同して円偏波アンテナを手作りで制作した。

要素アンテナを同期させるには、各アンテナをつなぐ線路の長さを微妙に調整する必要があった。しかも、小さな平面に32個の要素アンテナを配置しているため、線路は曲がりくねっている。曲がれば、そのつど電気特性が変わる。設計段階で7回もの修正を余儀なくされたという。「ぴったり同期させるのは、本当に大変でした」と瀧澤は打ち明ける。

銅板を腐食させるエッチングという手法で製作する平面アンテナでは、設計図との微妙なズレが避けられない。そこで、アンテナの構造に、周波数のチューニングを担う素子をもう1層を加えることでズレを補った。「この素子を加えたことで、画期的に利得(効率)がよくなりました」と深澤は言う。

もう一つの問題は、平面アンテナの特性上、マイクロ波を放射すると、電界が水平方向へどこまでも広がってしまうことだった。計算したところ、水平方向へ約30%ものマイクロ波エネルギーを放射していることが分かった。広がった先に障害物があれば、反射波が干渉して性能が出なくなってしまう。

深澤はこれを抑制するために、アンテナアレイの外周をカラー(縁)で囲み、4分の1波長で開放し、短絡させる方式を発明。特許を取得した。

同期とカラーのおかげで、アンテナアレイの利得は飛躍的に向上。解析の結果、二人の開発したアンテナアレイでは、利得の減少が驚異的に少ないことが立証できた。この結果を2024年7月にイタリアで開催されたIEEE APS(国際電気電子技術者アンテナ伝搬シンポジウム)で発表したところ、会場から大きな反響があったという(写真2)。

自然環境下の流氷にも効果を発揮

プロジェクトは現在、実用化を目指して歩みを進めつつある。

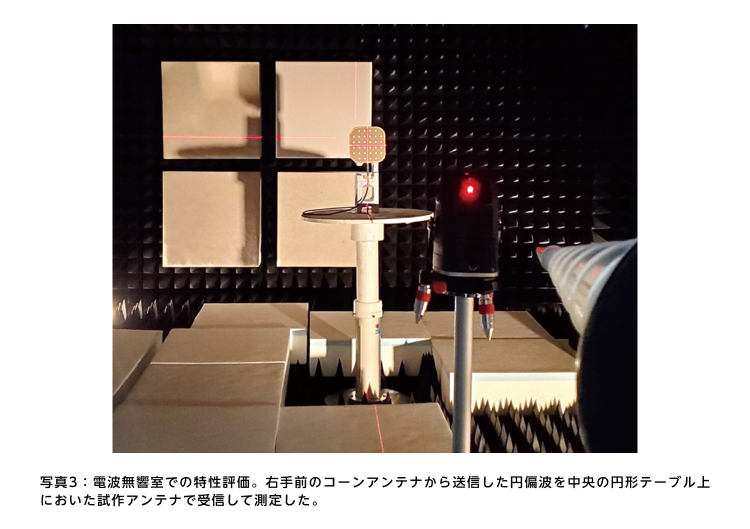

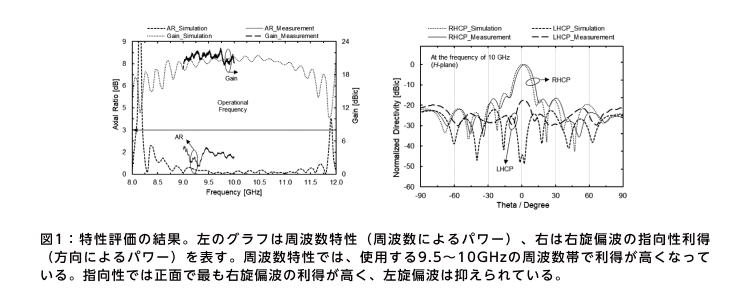

試作したアンテナアレイは、電波無響室で特性評価を実施(写真3)。その結果、指向性利得と円偏波の真円度のいずれもシミュレーション値と同等またはそれを上回る性能が確認できた(図1)。

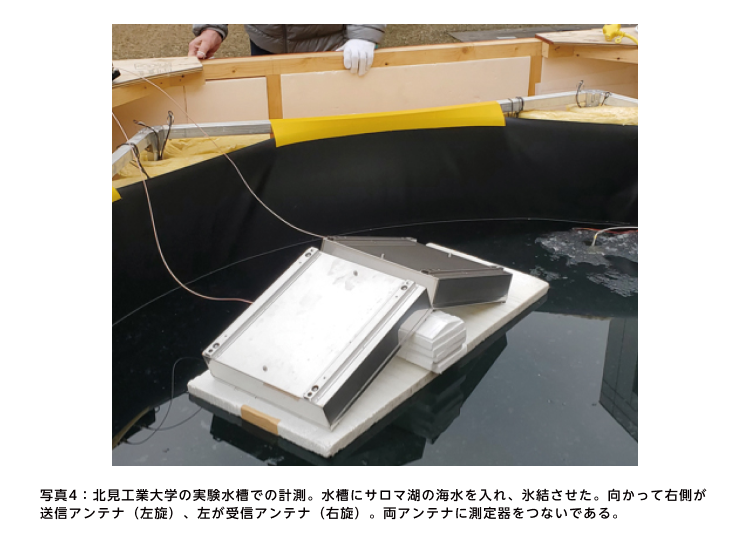

いよいよ次に、フィールドで実測試験を行った。北見工業大学の協力のもと、実験水槽の海氷と北海道のサロマ湖の流氷についてマイクロ波伝搬特性を計測し、両者の特性の違いを明らかにした(写真4)。「このアンテナが自然環境下でも十分に機能を発揮することが分かりました」と二人は言う。

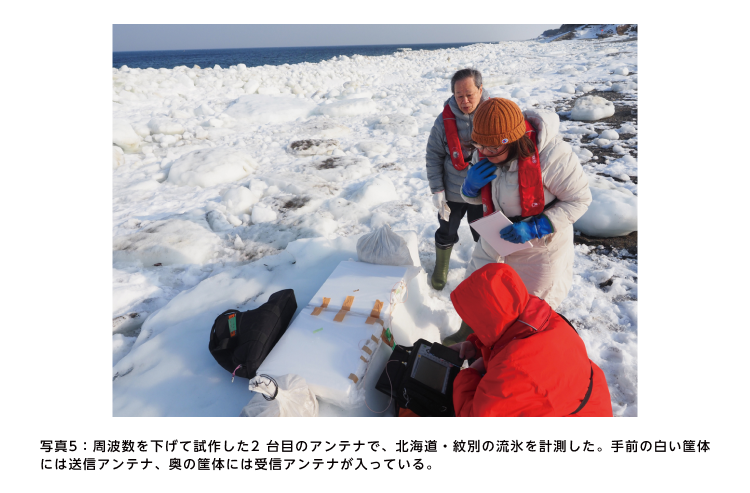

さらに、もう少し低い周波数帯の円偏波アンテナアレイも試作し、実測試験に臨んでいる(写真5、6)。周波数を下げれば、海中のより深いところまで計測できる半面、アンテナのサイズは大きくなってしまう。性能とコストのバランスを探りつつ、研究を深めているところだ。

「スケートリンクの氷が薄くなったらアラームを鳴らすシステムなど、アプリケーションはいくらでも考えられます」と瀧澤が言えば、「海岸に打ち上げられた流氷の測定にも使えます」と深澤が言葉をつなぐ。

二人は、情報通信機器メーカーの研究所で深澤が所長、瀧澤が研究主任だった時代から、30年以上にわたり共同研究をしてきた仲だ。深澤は電気通信、瀧澤は物理(天体力学、宇宙線)と、専門が異なるからこそ、多角的な視点で共通の研究目標に向かって切磋琢磨してきた。その知見が今、前人未到の「南極の氷の厚さを電波で測れる技術」として結実しようとしている。

(広報室)