オーロラをはじめとする、太陽風によって地球にもたらされる自然現象を「宇宙天気」と呼ぶ。宇宙天気の変動によって、地上に近い「電離圏」やその上層にある「磁気圏」では、通信障害や放射線被曝などさまざまな影響が生じる。シミュレーション結果に実際の観測値を組み合わせる「データ同化」によって、宇宙天気予測の高度化に取り組む組織横断プロジェクトの挑戦のもようを紹介する。

日本にもオーロラ現わる!宇宙天気の予測は防災の課題

2024年5月、日本でオーロラが観測されたというニュースが、マスメディアやSNSを駆け巡った。オーロラは、11日夜から12日明け方にかけて北海道を中心に東北各地で発生。日本だけではなくイギリスや中国、アメリカでは本土はもちろんハワイといった低緯度の地域でも観測されている。

オーロラの正体は、高度100km以上の超高層大気で生じる放電現象だ。目には美しいオーロラだが、この現象が活発になるのは、宇宙環境が荒れているとき。今回も、数十年に一度のレベルという大規模な「太陽フレア(太陽の表面で起こる爆発現象)」の連続発生によって、プラズマガスの塊が地球に押し寄せたことに起因する「磁気嵐」が起こった。その結果として地球の磁場が乱れ、まれにみる低緯度オーロラが発現したというわけだ。

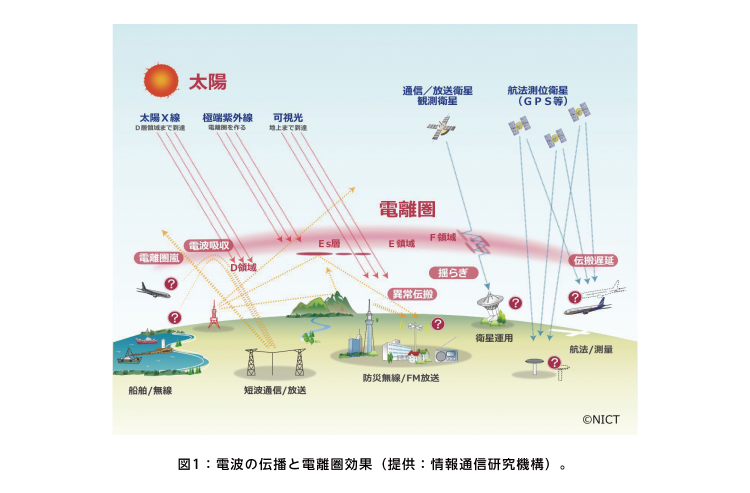

太陽の活動によって放出される電気を帯びた気体の流れは「太陽風」と呼ばれ、地球の近くまで及んで人工衛星や宇宙ステーションの運用、宇宙飛行士の健康状態などにさまざまな影響を及ぼす。今回のように低緯度オーロラが発生するほど高密度の太陽風は、「磁気圏」や「電離圏」を大きく乱し、短波放送やGPS測位システム、地上の送電線網などに不具合を発生させることもありうる(図1)。

太陽活動が引き起こすこうした一連の自然現象、すなわち「宇宙天気」の予測は、現代社会の重要な防災課題の一つとして位置付けられている。各国の気象機関などで宇宙天気予報業務が行われており、日本では情報通信研究機構(NICT)がこの予報業務を担っている。

今回この連載で取り上げる「磁気圏電離圏再解析プロジェクト」の取材は、まさに5月の磁気嵐が発生したころと重なった。メンバーの一人であるNICTの中溝葵主任研究員は、磁気嵐による影響に関する情報収集と、メディアからの問い合わせに忙殺されていた。「今回は深刻な被害は発生していないようですが、もう少し大規模な現象だったら、どうなっていたか分かりません」と話す。

規模やタイミングによっては地球に大きな影響を与える懸念がある磁気嵐などの宇宙天気現象。プロジェクトの目的は、宇宙天気をより高い精度で再現し、得られた結果を宇宙天気関連分野のコミュニティに提供することにある。

観測の新たな展開と並行して数値モデルの精度向上を図る

宇宙天気の現象は、オーロラのように地上数百kmの高さにある「電離圏」で観測されるものでも、多くはその上層の地上数千kmから数十万kmにある「磁気圏」に支配されている。このため、宇宙天気を正しく理解するためには、磁気圏での物理過程と、電離圏におけるその反応を正確に把握する必要がある。だが、地上から観測が可能で、比較的広い範囲を観測がカバーしている電離圏に対し、磁気圏は何100倍も広いうえ、その観測は人工衛星に頼るしかない。観測データの分布は極めて疎であるのが実情だ。

国立極地研究所が中心となって策定した南極地域観測第Ⅹ期6か年計画では、「極冠域から探る宇宙環境変動と地球大気への影響」が重点研究観測の一つに掲げられている。

プロジェクトリーダーである極地研究所の片岡龍峰准教授は、長年にわたり南極大陸でのオーロラ観測などを通じて宇宙天気の解明に携わってきた。「南極大陸には国際協力によってオーロラカメラの設置が急ピッチで進んでいます。しかし、まだ観測だけでは不十分であり、スーパーコンピュータなどを用いたオーロラの時間空間変化の予測と組み合わせて検証していくことが重要です」と話す。

観測の新たな展開と歩調を合わせてシミュレーションモデルの精度向上に取り組むために始まったのが、極地研とNICT、統数研からなる組織横断のこのプロジェクトだ。2020年に情報・システム研究機構の「未来投資型プロジェクト」に採択されたように、宇宙天気予測の高度化は、未来社会への投資に他ならない。

宇宙天気モデルのパラメータを「データ同化」で決定する挑戦

日本で宇宙天気の物理メカニズムを解明するための数値モデルの開発が始まったのは、1990年代のことだ。そうして誕生したシミュレーションコード「REPPU」は、今では日本の強みとなっている。シミュレーションなら、107~108機分の人工衛星に相当するデータを生成できるのだ。

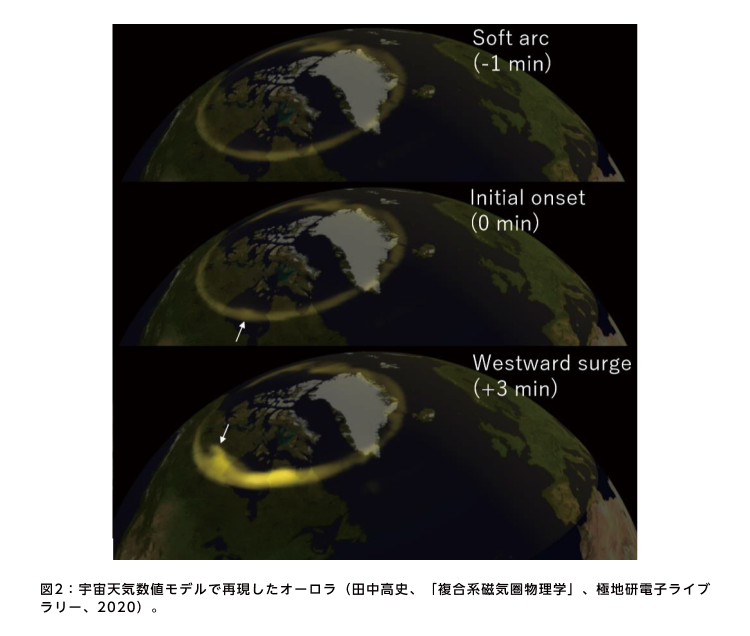

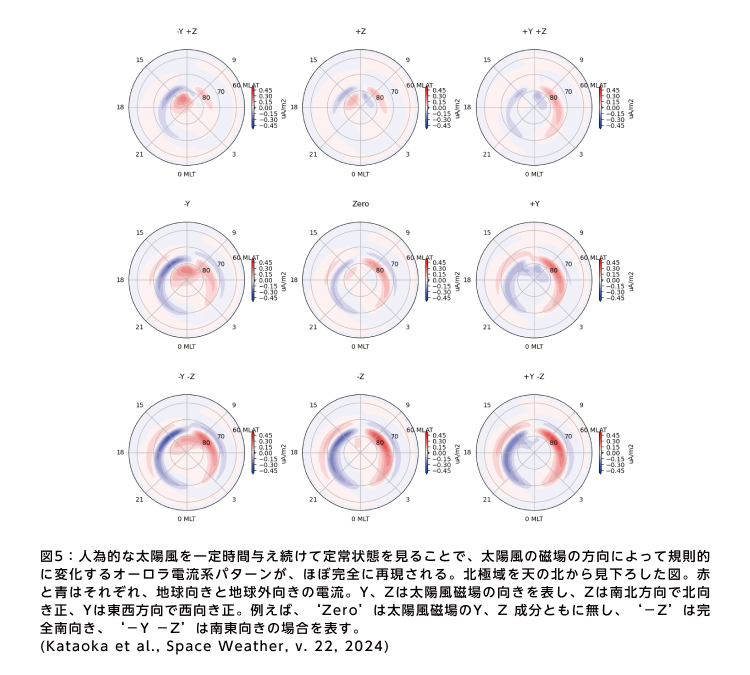

長らく気象大学校で宇宙天気の数値モデルを研究してきた藤田茂特任教授は、このプロジェクトのために統数研に移籍した。REPPUをアレンジして独自に開発したシミュレーションモデルで、磁気圏と電離圏のプラズマの流れや電流を計算した藤田は、「理想的な太陽風変動を使った場合、かなり高い現象の再現精度を得られました」と話す(図2)。

だが、気象予報に使われている数値モデルに比べると、宇宙天気数値モデルの精度はまだ十分とは言えない。中溝主任研究員は、NICTによる宇宙天気予報サービスの運用に際しREPPUコードの改良に携わった。「研究用に開発されたシミュレーションコードを実際の宇宙天気予報に利用するには、地球の自転軸の傾きや磁場の傾きなど非常に複雑な自然環境の条件に合致した状態で計算する必要があり、やっと予測用の運用ができる状態になったところです」と話す。

藤田は、宇宙天気数値モデルの精度が上がらない原因として、「一つは、宇宙天気現象に関わるいくつかの物理機構を経験的なパラメータで代用していることです」と説明する。そこでプロジェクトでは、こうした経験的なパラメータを「データ同化」で決めることに挑戦した。

データ同化とは、シミュレーションを実際の観測データと突き合わせて軌道修正することでモデルを最適化し、より現実に近い結果が出るように計算し直すことだ。宇宙天気数値モデルへのデータ同化は、まだどこでも行われていなかった。

データ同化を専門とする統数研の中野慎也教授は、REPPUコードを使って電離圏のプラズマの流れを決める物理量を予測するとともに、オーロラが放電する電流の強さを予測するために「4次元アンサンブル変分法」を適用した。シミュレーションを20回繰り返し、その結果を利用して観測データからREPPUコードに含まれる3つの未知のパラメータを推定したのだ。

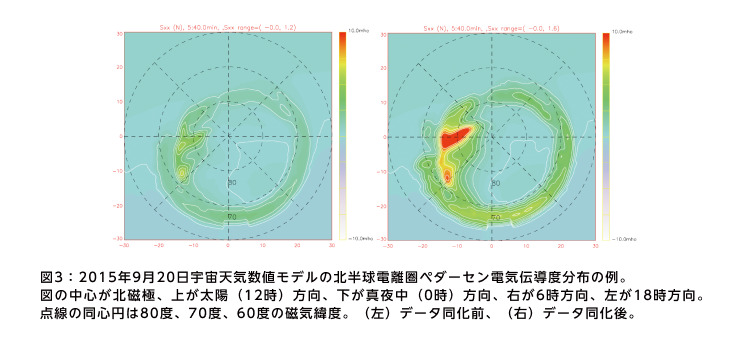

「少数のパラメータの修正に留めた簡易的な方法だったので、データ同化による修正も限定的ではありましたが、これまで経験的に決めていた電離圏伝導度のパラメータを観測に基づいて決めることに成功しました」と中野は振り返る。

プロジェクトではさらに研究を進め、電離圏観測結果を最もよく再現する電気伝導度分布を得ることができた(図3)。「宇宙天気再解析データと呼ぶこのデータは、観測データが極めて限られる宇宙天気現象の物理過程の研究には、特に貴重なものになります」と藤田は言う。

しかし、本格的なデータ同化には、シミュレーションの反復計算の回数を増やさなければならず、途方もない時間がかかる。プロジェクトは壁にぶつかった。

新たなエミュレータの開発で10日かかった計算が数秒に

物理シミュレーションが要する大量の計算機リソースの問題をどうしたらクリアできるのか。

プロジェクトの研究グループは、機械学習を用いてREPPU改良版の計算結果を高度に再現するエミュレータを開発し、このエミュレータに電離圏データを同化することで、観測とモデルに基づく電場分布の推定を実現できないかと考えた。

こうして2023年には、機械学習エミュレータSMRAI1(サムライ1)の開発に成功。「SMRAIとはSurrogate Model for REPPU Auroral Ionosphereの略で、もとになったREPPU=烈風という、和風テイストのイメージで名づけました」と片岡准教授は明かす。

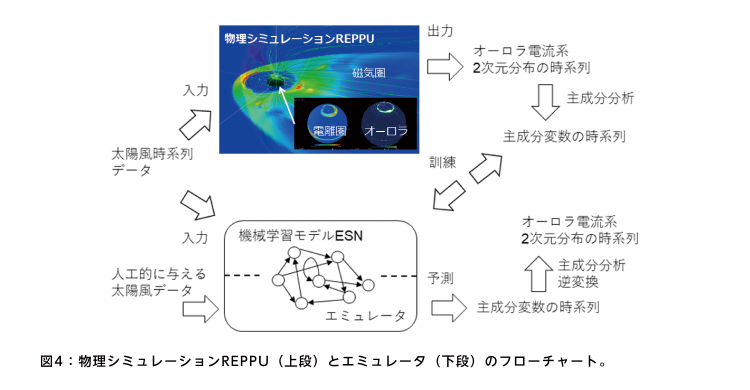

さらに2024年2月には、NICTで蓄積している宇宙天気予報の数年分の入出力データを教師データとして学習させた、より高度なエミュレータSMRAI2(サムライ2)の開発を発表した。SMRAI2の計算速度は、オリジナルのREPPUの約100万倍。太陽風の観測値からオーロラの広がりや電流の強さを計算するのに、これまで統計数理研究所の統計科学スーパーコンピューターシステムで約10日かかっていたものを数秒で出力できるようになった(図4、5)。

藤田は「このエミュレータによって、太陽風変動に対する電離圏応答の特性を帰納的に推定することや、瞬時の数値予報が可能になります」と話す。演繹的に全域の物理量を与える再解析データと、帰納的に一部の領域のデータを与えるエミュレータのそれぞれの利点を生かすことが、今後の宇宙天気研究と予報に重要だという。

片岡准教授は「今後はエミュレータの高性能化を進め、最終的にはデータ同化を施した宇宙天気予報を実現させたい」と目標を掲げる。現在の宇宙天気予報ではまだ実現できていない中低緯度のオーロラ電流予測がエミュレータによって可能になれば、前述のような宇宙天気災害の防災にも役立つ。

一方で、中溝主任研究員は、基礎研究の面からのアプローチにも意欲を見せる。「私たちが手掛けているのは、巨大な宇宙空間である磁気圏と、オーロラなどの情報が集約されている狭い電離圏という異なる領域をつないだ計算です。その物理過程は学問的にまだ完成していません。そうした基礎物理的な開発も含めて、研究をよりよいものにしていきたい」と話す。

いずれも簡単に実現できる課題ではないが、だからこそ、研究グループは今後もそれぞれの専門的知見を出し合い、挑戦を続けていく。プロジェクトは、2024年度からは新たに文部科学省科学研究費補助金の助成も受けている。イギリスからAIに強い研究者が新たなメンバーとしてプロジェクトに参加することも決まり、その面でのさらなる進化も期待される。

(広報室)