人口減少や都市への人口集中により、地方の過疎化は待ったなしの状況にある。多くの自治体は移住者を増やすための優遇策を打ち出しているものの、定住に至らないケースも少なくない。定住の成否を分けると言われる地域での人間関係について、統計数理研究所と一橋大学が自治体と連携して調査を行った。

コミュニティーに溶け込めるかはパーソナルネットワークがカギ

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を機に、都市集中型社会から地方分散型社会への転換の重要性がますます強調されるようになった。

ICT(情報通信技術)の進展により遠隔で仕事ができる環境が整ってきたことや、働き方改革の加速もあり、若者層の中には地方への移住や定住を希望する人も増えている。コロナ禍によってテレワークが一気に普及したことも、この傾向に拍車をかけた。

一方で、過疎化の進む地方自治体の多くが、移住者を確保するために、3大都市圏や周辺地域を対象とする説明会や田舎暮らし体験のPR活動に力を入れるとともに、移住者への住宅・就労支援の補助金制度を充実させている。

しかし、経済的な優遇策を用意するだけでは、移住者の定住は進みにくい。都市部から地方へ移住しても、その地域に馴染めず、結果的には定住に至らないケースも少なくないのが実情。移住者と移住先の地域住民との調和やコミュニティー形成の重要性が指摘される所以だ。

統計数理研究所の朴堯星准教授は、地方行政に関わる調査や研究を手掛けるなかで、自治体のこうした課題を痛感していた。「有効な移住施策を打ち出すためには、移住者の意識だけでなく、受け入れ側の地域住民の考えや態度を確かめる必要があります」と話す。

朴によれば、移住者が新たなコミュニティーに溶け込めるかどうかのカギを握るのは「パーソナルネットワーク」、つまり、家族や親戚、隣人、職場の同僚など、周囲の親密な人物との関係性だ。

しかし、移住に関するこれまでの調査は、都市計画や建築分野の研究者たちがまちづくりの一環として実施したものが多く、居住環境などに注目した定性的な内容が主だった。また、移住者と地域住民それぞれを対象とした調査は行われてきたものの、相互の関係を同時に調査した例はなかった。さらに、先行調査の多くが都道府県レベルを対象としたものであり、市町村レベルで調べたものは少なかった。

「移住者と地域住民の人間関係を定量的に調査した例はほとんどなかったのです。だからこそ調べてみる価値がある、と思いました」と朴は振り返る。

移住者と周辺の関係者をユニットとして捉える

今回の調査のユニークな点は、統数研と自治体、大学の三者が連携して進めたことだ。

参加した自治体は、過疎化の課題を抱える三重県南部の尾鷲市、津市、松阪市、鳥羽市、伊賀市、伊豆諸島の東京都新島村、式根島村、利島村。通常、こうした研究は特定の狭い範囲を対象として行われるが、今回は複数の地域を対象としているのが特徴だ。朴はその理由を「長年にわたり国民性調査をはじめ、広範囲を対象とする社会調査を手掛けてきた統数研のノウハウを活かし、その手法に則った調査をしようと考えたからです」と話す。

対象地域である三重県南部は、1970年頃を境に人口減少が始まった。参加自治体の一つ、尾鷲市も3万5000人ほどだった人口が現在では半分以下に減っている。尾鷲市政策調整課地域創生係の西村美克主幹兼係長は「自然の豊かさなどの条件は近隣の市とほぼ同じ。そのなかで、移住先として選ばれるにはどんな魅力が決め手になるのか。この調査でそれを知ることができればと期待しました」と話す。

今回のもう一つの特徴は、調査のプロセスや成果を教育に活かすべく、大学とも連携したことだ。朴が旧知の仲である一橋大学大学院社会学研究科の堂免隆浩教授に協力を呼びかけた。堂免教授は「大学には社会調査を学ぶカリキュラムがありますが、机上で学んだだけの知識は蓄積しにくい。フィールドワークのまたとない機会だと思いました」と参加の意図を語る。

ただ、「人間関係」という調査テーマは、非常にセンシティブだ。過疎地域という狭い社会に特有の人間関係の中で、移住者と地域住民の関係性を顕在化させることは、決して容易ではない。

そこで朴は移住者と地域住民を一対一で捉えるのではなく、一人の移住者とその周辺の複数の関係者をユニットとしてデータを取り、分析することで、移住者と地域住民のパーソナルネットワークがどのように形成されるかを明らかにしようと考えた。教育学などで最近取り入れられ始めた「ダイアド調査」の手法にヒントを得たアイデアだ。ダイアドとは、相互関係を意味する社会学用語で、教育関連の調査では、子と親などの関係性に着目した分析に使われる。

「ビッグファイブ理論」や「転校生への開放性尺度」を援用

調査はまず、移住者を選定することから始まった。じつはこの段階から、自治体の協力なしには進まない。なぜなら、住民基本台帳の転入転出記録には、転勤などで転入した人も含まれることから、地方移住を目的とする人を特定できないからだ。

そこで、各市の地域支援・移住推進部署の担当者に選定を依頼。1市あたり移住者5名程度を選出し、本人へのアンケートによって関わりのある地域住民をそれぞれ4、5名程度挙げてもらった。合計で30〜40名の移住者と150〜200名の地域住民を対象とし、ソーシャルネットワークの尺度を使って相互の関係性を測る。

次は、現地で1軒ずつ家を訪問してアンケート調査を実施。全員のパーソナリティー特性を測定すると同時に、移住者に対する地域住民の開放性を測った。ここでは、堂免教授の教え子たちが調査員を務めた。

パーソナリティー特性の分類法としては、情緒不安定性、外向性、開放性、調和性、誠実性から捉える5因子モデルに基づく「ビッグファイブ尺度」が知られている。ただ、その質問は60項目に及び、回答者への負担が懸念されることから、ビッグファイブ理論に基づく「日本語版10項目パーソナリティーインベントリ(TIPI-J)」を採用した。

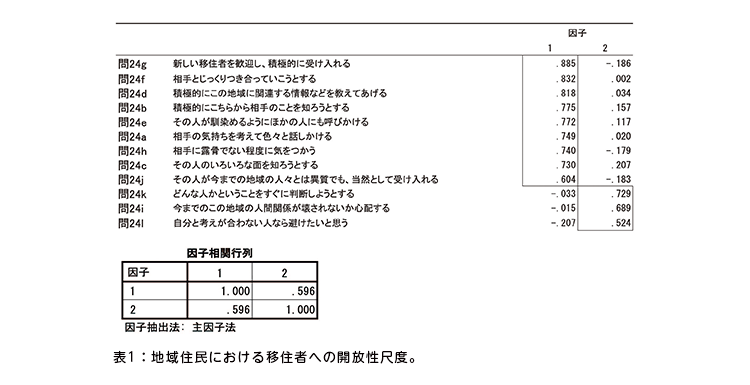

同時に、地域住民に対しては、移住者を受け入れるオープンなマインド「移住者に対する開放性」も調べた。ここでは、朴と堂免教授が「クラス転校生への開放性尺度」の14項目を援用して新たに開発した尺度を用いた。

また、移住者には移住政策への賛否、定住への意向、地域の空き家を紹介する「空き家バンク制度」への認知度、主観的健康感、性別・年齢・家族構成などの個人属性も尋ねた。

調査によって取得した素データは、匿名化処理を施した後、主体組織に属する共同研究者のみが学術研究の目的で利用することに限定している。

多くの地域住民の意識は移住者を「受け入れたい」

「分析の結果、いくつかの傾向が見えてきました」と朴は説明する。例えば、すべての地域に対して実施したインタビュー調査の結果では、移住者がこのまま定住したいかどうかの意向は、男性のほうが女性に比べて肯定的な割合が高かった。「特に、島しょ部でこの傾向が強く表れています。移住者は結婚やリタイアなどを機に移住したケースが多いのですが、女性のなかには『思っていたのと違う』と感じるケースもあることが推察されます」と朴は言う。

また、年齢別では60歳以上の高年齢層で「他の市町村に移りたい」という意見が2割弱あった。「これについては今後、主観的健康感や人生観などの変数との関連性を確かめる必要があります」(朴)。

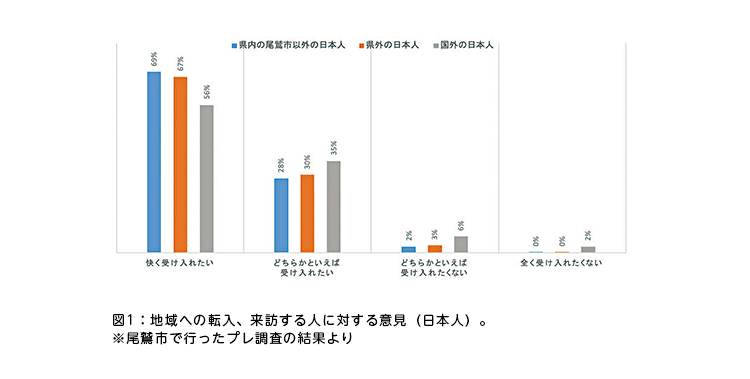

一方で、尾鷲市の場合、ほとんどの地域住民が移住者や訪問者を「快く受け入れたい」「どちらかといえば受け入れたい」と答えている(図1)。「日本人はこういうとき、否定的なことを言わない傾向がありますが、それを加味しても、良い印象をもつ人が多い結果でした」と朴は分析する。

また、移住政策に対する地域住民の評価も、他の自治体を含めた全体で、どの属性の層も肯定的な意見が8割以上を占めた。さらに、「移住者への開放性尺度」の因子分析によって、地域住民は、移住者に対して「積極的に関与する人たち」「警戒するか、無関心である人たち」に大別できることが分かった(表1)。

手づくりの調査で獲得したそれぞれの「気づき」

こうした社会調査は、現地へ赴き対面でアンケートを聞き書きするなど、非常に手間がかかるため、外部の専門会社に委託するのが一般的だ。しかし、今回は朴と堂免教授の研究室、自治体の担当者がタッグを組んですべて手づくりで行った。調査を終えて、三者三様にメリットを感じている。

「アンケートで的確な質問項目をつくるには、事前に立てる仮説の正しさがとても大切です。西村さんと話し合うなかで、本質的なポイントは移住より定住だと気づくことができました」と朴は言う。

堂免教授は「学生たちは現地での雑談を通して地域の暮らしを知り、世界が広がったようです」と感想を述べる。孫世代の若者が調査員を務めることで、地元のお年寄りも気楽に対応してくれたという。調査後に、尾鷲市の移住・定住政策を卒業論文のテーマにした学生もいる。

西村主幹兼係長は「今回の調査によって移住者、地域住民双方のニーズを読み取った結果、両者の間をつなぐ中間支援を行う組織や人材が必要ではないかという議論が持ち上がりました」と話す。これを受けて2018年には、移住者と地域をマッチングするNPO法人「おわせ暮らしサポートセンター」もスタートした。

ただし、定住者が増えたとしても、それだけでは過疎化のスピードに追いつかない。移住・定住に加えて、観光客や二拠点居住者といった「交流人口」を増やすことが、全国的に地域活性化策のトレンドとなってきている。

「これからは、多くの人に尾鷲へ興味を持ってもらえるような施策を検討していきます。調査に携わったゼミ生とは卒業後にも交流があり、今後の力添えを期待しているところです」(西村主幹兼係長)。

政策の効果を検証し、フィードバックしていくためには、継続的に調査を行うことが重要。朴は「3年から5年に一度ぐらいのペースで調査を続けたい」と力を込める。

研究者と学生、自治体担当者の連携がシナジーを生み出し、地域活性化へ向かう流れが、さらに充実していくことを期待したい。

(広報室)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本インタビューはオンラインで行われました。