単純な神経回路を持つ線虫C.エレガンスを使い、入力刺激に対する応答を観察することで、神経回路の動作原理を解き明かそうとするプロジェクト。データ駆動型科学へと急速に変貌を遂げる昨今の生物学とデータ科学の連携は、世界的にも大きな課題となっている。そんな中、両者の融合によって金字塔を打ち立てることを目指し、研究者たちの熱い取り組みが進む。

生物学と数理科学の融合で創発を目指す

「柳の下の泥鰌」ということわざがある。ヤナギの木の下でドジョウを獲ったことがあるからといって、毎回そこにドジョウがいるとは限らない。だが、期待して再び行ってしまうのが人の性だ。ヒトだけではない。驚くことに、目も耳もないわずか1mmほどの線虫でも、以前に経験した「いい思い」を求めて同じ条件の元へ移動するという。匂いや味などの化学物質に対して誘引されたり、逆にこれを忌避したりする行動を「化学走性」と呼ぶ。感覚器で感知した情報を神経回路で処理することで引き起こされる行動だ。

線虫を使った研究ではこれまで、低濃度の塩は誘引性の刺激と考えられてきた。ところが最近になって、この化学走性は過去の記憶によって異なる結果を示すことがわかってきた。実験において、低塩濃度の環境で餌を与えられた線虫は低塩濃度の場所へ移動する一方、低塩濃度で餌を与えられずに空腹を経験した個体は低塩濃度を避けて高塩濃度の場所へ移動するという。つまり、塩自体に引き寄せられていたわけではなく、過去に餌にありついた環境と近い環境へ誘引されていたのだ。

このように、動物は「生存に適した環境を求めて移動する能力」を持っている。無数の神経が網目状に結びついた神経回路が演算を行い、「過去の経験を記憶する」「現在の状況をそれと照合する」「より好ましい環境になるように行動する」という情報処理が行われているのだ。

現在、そうした一連の情報処理のしくみを明らかにしようという研究が進んでいる。東京大学大学院理学系研究科の飯野雄一教授が代表を務める「神経系まるごとの観測データに基づく神経系の動作特性の解明」というプロジェクトだ。

この研究は2012年度に、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業「CREST」の研究領域「生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出」に採択されたもの。統計数理研究所からは、モデリング研究系の吉田亮准教授が参画している。

統計科学者としての吉田の専門はライフサイエンス。「この分野にはまだ、データ科学の専門家が少ない。ベイジアンモデリングや機械学習のユニークな発想に基づき、革新的な取り組みをしたいと思っています」と意欲的だ。

研究チームは実験班と数理班から構成されている。実験班には飯野教授と九州大学大学院理学研究院の石原健教授、数理班には吉田と茨城大学工学部の岩崎唯史講師が名を連ねる。吉田は、データ解析班のグループリーダーを務め、機械学習や画像解析の先進技術を駆使して、バイオイメージデータに基づく神経活動の定量分析技術を開発している。

線虫の神経活動を定量化し神経系の情報処理プロセスを可視化

この研究に使われるのが、体長約1mmの透明な身体を持つ線虫「C.エレガンス(Caenorhabditis elegans)」だ。ノーベル賞を受賞した分子生物学者シドニー・ブレナーが、1960年代に線虫を使ったゲノムプロジェクトを立ち上げたことがきっかけとなり研究が進んだ。80年代には受精から成虫に至るすべての細胞分裂のプロセスと、302個の神経細胞のつながり方が明らかになった。現在では全ゲノム配列も解明されており、さまざまな研究分野でモデル生物として重用されている。

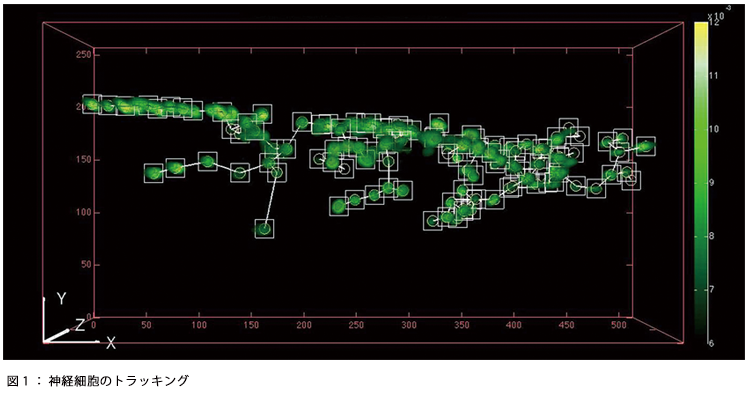

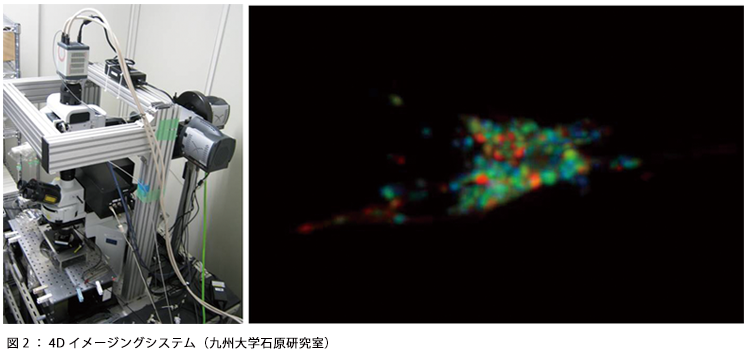

実験は、次の手順で行う。まず、生きたC.エレガンスを共焦点顕微鏡に設置されたチューブに流し込む。使用するC.エレガンスは神経活動の状態変化に応じてニューロンが蛍光を発するように操作されている。次に、チューブの先端から刺激物を注入。すると、刺激に反応して細胞中のカルシウムイオン濃度が変化し、その様子が光の明るさに表れる(図1)。この画像の緑色の球状物体が神経細胞を示している。このように、明るさの変化を時間経過とともに立体動画で追跡する(図2)。

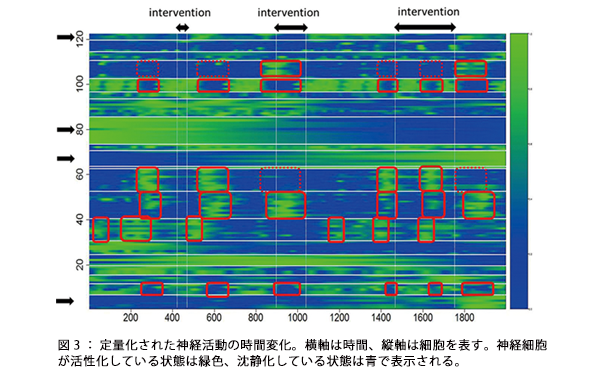

吉田の役割は、画像データから神経細胞の活動状態を推定(定量化)し、システム全体の動的プロセスを可視化することだ。神経細胞の状態を定量化するには、物体検出やオブジェクト・トラッキングの高度な解析技術が必要となる。プロジェクト開始から約3年で画像取得から定量化までのプロセスを全自動化することに成功した(図3)。

「今、取り組んでいるのはその次の段階。ポイントは、定量化された神経活動の状態をいかに神経回路にマッピング(紐付け)するかです」と吉田は説明する。どの神経細胞が刺激に対しどう反応したか、それによって他の神経細胞にどのように影響を与えたか。そのパターンを読み解くには、活動状態を神経回路に対応付けた上で観察する必要がある。

前述のように、C.エレガンスの神経細胞はすべて分かっていて、それぞれAFDニューロン、AWAニューロンというようにアルファベット3文字の名前がついている。しかし、顕微鏡で観察している細胞が、そのうちのどれに対応しているかについては手がかりがない。そこで、機械学習で名前を特定する。これによって初めて、情報処理における神経回路の役割が見えてくるわけだ。

障壁を乗り越えるか、諦めるか。神経回路が行動を決める

神経システムの動作原理については、線虫のように脳とは呼べない単純な神経回路を持つ動物でさえ、まだわかっていないことばかりだ。

たとえば、C.エレガンスは全般にアルコールを好み、近くに置くとそこへ向かって移動する。冒頭で挙げた「好ましい環境を求めて移動する能力」、化学走性だ。一方で、C.エレガンスは銅イオンを嫌う傾向があり、化学走性によってこれを避ける。ところが、実験でアルコールの手前に銅イオンを置くと、それを乗り越えて進む個体と、諦めてしまう個体があるという。その違いは恐らく、神経活動の回路に基づいていると見られるものの、詳しいメカニズムは明らかになっていない。

さらに、外部から刺激が与えられていないときでも、活動レベルが上がったり下がったりしている神経細胞が少なからずあることも、このプロジェクトを通じてわかってきた。「自らの活動を自発的に調整している神経細胞があるらしい」という事実は、当初は予想されていなかった。その生物学的な意味の解明はこれからだ。

現在、こうした研究を進めているチームは世界中にいくつかあり、しのぎを削っている。「このプロジェクトが成功すれば、世界最先端の研究成果を世に問うものになります。他のチームに先を越されずに完遂したい」と吉田は力を込める。

連携を加速させる金字塔へ。プロジェクトにかかる大きな期待

こうした目標を達成するには、データ科学のすぐれたアイデアが必要だ。また、生物学の側にも仮説の精度をより高めていくことが求められる。「このプロジェクトは、いわば4人の研究者の“運命共同体”です。どのピースが欠けても研究は成り立ちません」と吉田。まさに今、実験と数理が車の両輪となって、ダイナミックに前進しつつある。

吉田にとって、線虫の研究者との共同研究は初めての経験だ。連携の実感を「生物学の基礎研究ならではの伝統的なサイエンスのカルチャーがあり、それが心地よい」と表現する。

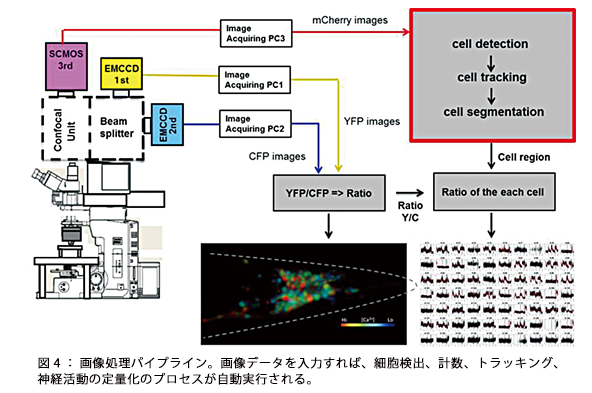

チームのデバイスの拠点は、九州大学のスーパーコンピューター。画像処理の要素技術を直列に連結して流れ作業で並行処理させる「パイプライン」を構築し、データ処理をハイスループットに行う仕組みを構築している(図4)。

チームの研究者たちの所在は、飯野教授と吉田が東京、岩崎講師が茨城、石原教授が福岡と物理的距離は遠いが、オンラインでのやりとり以外にも頻繁に顔を合わせて議論しているという。

2003年に完了したヒトゲノム計画は、生物学とデータ科学の距離を一気に縮めた。ゲノム解析で得られた膨大なデータから生物学的な意味を見出すには、バイオインフォマティクス(生命情報学)の手法を活用する以外にないからだ。それ以来、データ科学と生物学の連携の重要性はますます高まってきている。先行事例であるこのプロジェクトも、CRESTの中で大きな期待を寄せられている。「成功すれば金字塔を打ち立てることになり、連携が勢いづくことは間違いありません。ぜひともモデルケースを作りたい」。そう話す吉田の口ぶりに熱がこもった。

(広報室)