服部 公平(統計思考院)

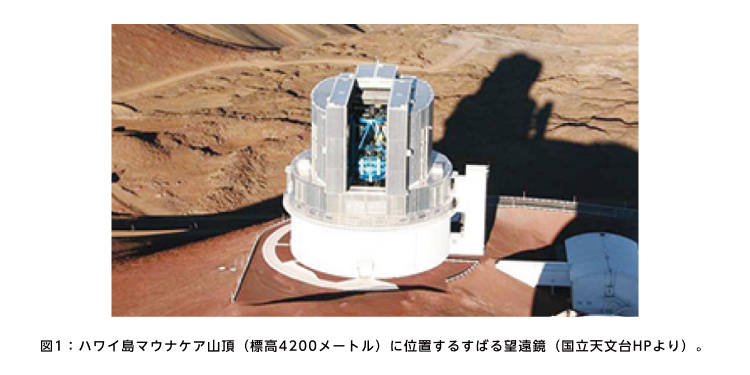

天文学者というと、星空を眺めるロマンチストというイメージがあるかもしれません。実際には、多くの天文学者は夜空よりもパソコンの画面と向き合い、膨大な観測データの解析やシミュレーションに多くの時間を費やしています。しかし、年に数日、私が夜空のことばかりを考える日があります。それは、審査に通って大型望遠鏡で天体を観測する貴重な機会に恵まれた時です。私の専門である可視光観測に絞り、大型望遠鏡による観測の舞台裏をご紹介しましょう。

天文学者が特定の天体を観測したい場合、まずその座標を調べ、観測可能な望遠鏡と季節を絞り込み、必要な観測装置が搭載された望遠鏡を選びます。多くの大型望遠鏡は、半年または1年に一度、観測提案を公募します。私たちはA4数ページの観測提案書に「なぜこの観測が科学的に重要か」を記し、観測プラン(どの天体をどの装置で何時間観測するか)とともに提出します。例えば夏にしか観測できない天体であれば、採択されなければ一年後に再提案する必要があるため、天文学者は必死に書類を作成します。“晴れて”データが取得できれば、観測提案書はそのまま論文の土台にもなります。提案は査読(peer-review)を経て点数化・序列化され、一部の提案だけが採択されます。最近では、アンコンシャスバイアス(ジェンダーバイアス等)排除のため、観測提案書を匿名で採点することが世界標準になりつつあります。

観測プログラムが無事採択されると、実際の観測準備が始まります。例えば、9月1日と2日の夜に観測時間を得られたとしましょう。理想的には一晩8時間で16時間の観測ができますが、悪天候(曇り、雨、火山の噴火など)や装置トラブルで全時間を観測に費やせないのが現実です。「事前に定めた優先順位で観測する」「曇ったら別の天体を観測する」など、様々な場合を想定し入念に準備します。一方で、戦略には柔軟性も必要です。例えば、9月1日の観測条件が想定以上に良く、その日のデータだけで最低限の目標が達成できた場合、9月2日はあえてハイリスク・ハイリターンの観測に挑戦するという戦略も考えられます。このあたりの意思決定の感覚をもし数値化できれば、実験計画法の応用として、将来の観測成果を最適化する戦略を統計的に導き出せるかもしれません。

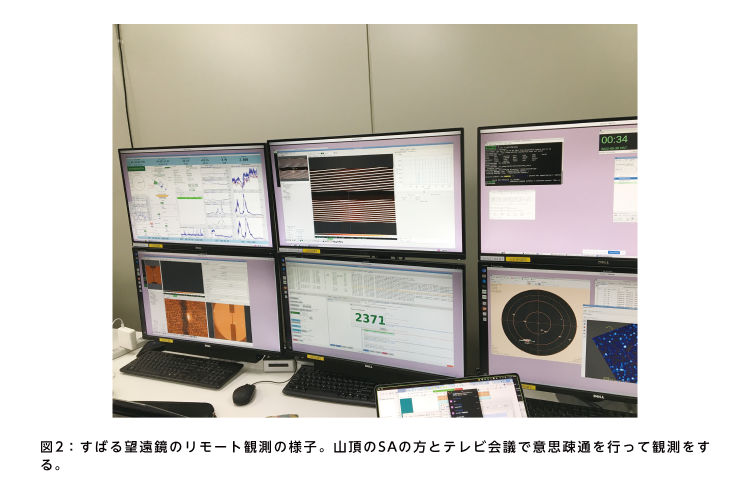

大型望遠鏡は非常に高価なハイテク機器であり、観測提案を行った天文学者自身が操作することはありません。実際の観測操作は、サポートアストロマー(SA)と呼ばれる観測支援の専門家が行います。SAの方々は観測準備段階から助言をくれ、実際の観測時には天気、外気温、風速などを監視しながら、有益なデータが取得できるよう最大限サポートしてくれます。私自身、大学院時代は理論天文学を研究しており、観測トレーニングを全く受けていませんでしたが、実際の観測でSAの方々を質問攻めにしてようやくまともに観測ができるようになりました。SAの方々の経験に基づくノウハウや技術は、観測成果に直結する貴重な情報ですが、現状は広く共有されていません。これらの知識を体系化し、より多くの研究者が活用できる仕組みを整えることが、今後の観測天文学の発展にもつながると信じています。