坂田 綾香(統計基盤数理研究系)

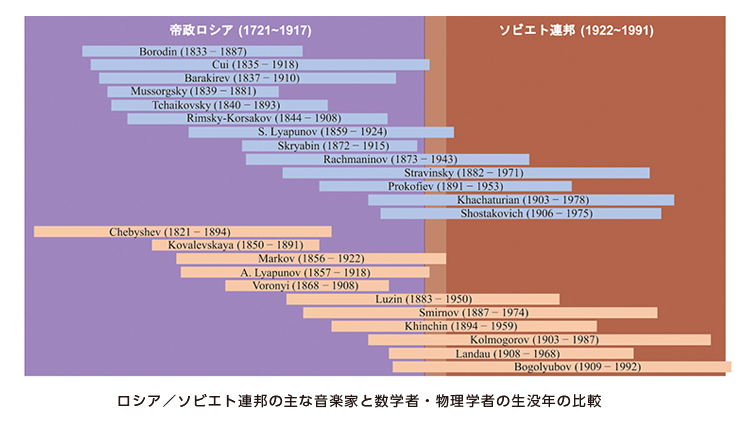

数学や物理を学ぶことで、19世紀後半から20世紀前半のロシア/ソビエト連邦に興味を持つ人が多いのではないだろうか。特に、現代確率論を体系化したKolmogorovと、現代物理学の基礎を築いたLandauが数年の間に生まれたことは奇跡的である。当時を直接体験することはできないが、同時代の文化的作品からその時代の空気感を垣間見ることができるだろう。

KolmogorovとLandauと同世代の作曲家にはShostakovichがいる。彼らが活躍した時代の背景には共産主義的な文化政策があり、Shostakovichの一部作品は反ソ的と批判を受けた[1]。1930年代にはKolmogorovの師であるLuzinが、体制批判や倫理問題を理由に公的地位を剥奪された。Landauも反政府的活動に関与したとして逮捕・収監されている。このような社会的抑圧下で生まれた文化的作品から、作者の意図を読み解くのは容易ではない。実際、Shostakovichの作品から読み取れる政治的立場や思想については、専門家の間でも見解が分かれる[2]。一方で、彼らより一世代前に活躍した音楽家たちの時代では、比較的自由な表現が許されており、聴く側としてもその意図を想像しやすい。

19世紀後半のロシアでは、ロシアらしい音楽的アイデンティティの確立を目指したBalakirevらによる国民楽派や、ドイツの影響を受けたTchaikovskyが活躍していた。そのBalakirevの弟子にSergei Lyapunovがいる。彼はLyapunov関数などで知られる数学者Aleksandr Lyapunovの弟で、1890年代から1910年代に活躍した。Sergei Lyapunovの代表作はピアノ曲集「12の超絶技巧練習曲」で、これはLisztの「超絶技巧練習曲」に含まれなかった12調性を扱っている。優れたピアニストでもあったSergei Lyapunovは、Lisztらしさにロシア民謡や民族的な響きを融合させ[3]、挑戦的で複雑なリズムを生み出した。例えば、同練習曲第10番「レズギンカ」は、コーカサス地方の伝統舞踊に着想を得ている。他にも「ウクライナの主題による狂詩曲」「グルジアの主題による変奏曲」など、ロシア帝国に併合された地域の伝統音楽を主題とし、文化的多様性を肯定的に表現した作品が多い。

晩年のSergei Lyapunovは、ペトログラード聖職者事件において裁判にかけられ、ロシア革命後にパリへ移住したものの、正式な亡命者となる前に亡くなった[4]。またロシア正教会に言及したプログラムノートが削除されるなど、ソビエト体制にとって不都合な部分が改変され、作品の文化的文脈も一部失われた[3]。それでも、Sergei Lyapunovの作品に込められた、ロシアらしさの探求と外国文化との融合、数理的好奇心を刺激するような複雑な構造の探索、そのような構造を表現するための技巧や理論の追求といった価値観は、社会的抑圧に屈することなく生き残り、当時の数学者や物理学者にも通じる探究の精神を伝えているように思われる。

[1]Padgett, A. (2013). Transcultural Studies, 9(1), 103-111.

[2]Fairclough, P. (2005). Music and Letters, 86(3), 452-460.

[3]Nikolaevich, S. S. (2014). Вестник Кемеровскогогосудaрственного университета культуры иискусств, (26), 122-133.

[4]Mikhailova, E. A. (2024). ‘Events from the Life of My Father’: The Diary of Yuri Lyapunov (1911‒1919).