間野 修平(数理・推論研究系)

統計の役割のひとつに、認識の営みの数理的枠組みを与えることが挙げられると思います。本稿では、認識の例として、自然現象の認識におけるような、理想的な条件下での簡明な法則を抽出する過程を考えます。勿論、日常の多くの現象については、真の法則と云うべきものは無いでしょうが、ここでは、真の法則があることを仮定します。認識の過程において、私たちは、観察から真の法則の近似としての法則を立てる操作と、より多くの観察をより良く予測するものを優れているとする規準で法則を選ぶ操作を繰り返して、真の法則に漸近することを目指します。その結果、真の法則が得られたならば、その現象を完全に理解できたと云えるでしょう。

このような営みの例は幾らでも挙げることができると思いますが、量子力学の理解においては、認識が本質的と思われます。John von Neumann の「量子力学の統計的性格をわれわれの自然の記述の多意性(すなわち不完全性)に帰することがはたして可能であるかという問題である。この多意性による説明は、確率論的な主張がすべてわれわれの知識の不完全さから生ずるとする一般的な原理にもっともよく相応していると云えよう(1932、量子力学の数学的基礎、井上、広重、恒藤訳)」という問題意識に、このことが良く表れています。記述の不完全性に帰することが可能であるか否かは、Bell の不等式(1964)の周辺で行われてきたように、観察に拠って検証できることです。

ところで、ここで考えている認識の営みは、経験を通じて事象の関係を把握する試みであり、得られる法則は、より多くの観察をより良く予測するとしても、真の法則に一致することを保証できないかも知れません。経験を通じた帰納的推論の限界を指摘した David Hume に依れば、“That the sun will not rise tomorrow is no less intelligible a proposition, and implies no more contradiction, than the affirmation, that it will rise. (1772, An Enquiry Concerning Human Understanding)”と云うことですが、経験を通じた認識においては、確率的論理が欠かせないように思われます。Thomas Bayes は Hume と同時代を生きましたが、Bayes の法則は、経験を通じて認識を更新する枠組みと捉えることもできそうです。

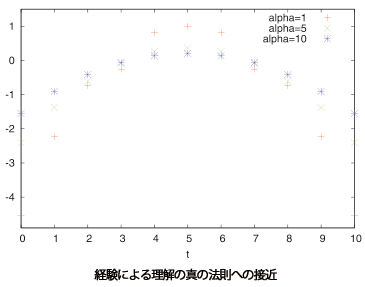

ここでは、経験を通じて認識を更新しても、真の法則に近付くとは限らず、寧ろ離れて「誤解」に導かれることも多いことを、2項抽出を例に表してみます。真の法則を母数が 1/2 の2項分布とし、母数の分布を 1/2 の Dirac 測度とします。事前の法則は、最頻値としては正しく、信念の強さを込めて、母数a(≥1)の対称ベータ分布とします。n 回の試行から得られる経験を成功の回数 t とし、それを通じて、法則は母数( a + t, a + n – t )のベータ分布に更新されます。分布の「距離」は、Kullback-Leibler divergence で測るのが標準的でしょう(適当な正則化を仮定します)。10回も抽出を行えば、何か議論してもよいでしょう。プロットは、n = 10 の場合に、幾つかの信念の強さについて、経験に拠る真の法則への接近を示しています。真の法則に近付くのは難しいことが分かります。信念が弱い場合、経験に偏りがあると、真の法則から大きく離れます。一方、信念が強い場合は、真の法則から離れる確率が大きくなります。信念の強さが a = 1, 5, 10 の場合、真の法則に近付く確率は、それぞれ、57/64, 21/32, 21/32 です。この確率は n について漸近的に 1 に収束しますが、少数しか経験できない抽出では、この現象を無視することはできないでしょう。謂わば、経験を考慮しない方が良い、ということが起こります。ここでは、単純のために、無標本の法則と、最大の情報である十分統計量が与えられた下での法則を比較しましたが、現実は、これらの間に位置するものと思います。

以上の例は単純ですが、一般に、認識の営みは数式で表すことができて、その考察には統計的な考え方が有効に働くように思われます。